借“准模测试法”东风,营造新的“考试文化”

无论在古代,还是在近代,无论是我国的科举制度,还是西方设计的百分制(即成绩分100个等级,第60个等级以上的成绩为及格成绩)都是在为选拔精英服务。但随着社会的进步,许多考试的功能已开始发生变化,它开始为普通人的发展服务,譬如,社会上的许多证书的考试并非是为了“选拔精英”,而是为了“普通人的就业”。

在教育界,有一种严重的滞后现象正在干扰着我们的教育,时代已变了,英才教育已不再是搞基础教育的宗旨,现代教育人的使命是办“大众教育”。但在我国中小学的校园内的考试仍沿袭着搞英才教育年代中的考试方法,这已成为教育难以真正普及的重要原因!

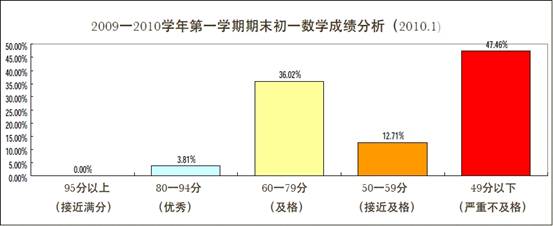

不仅如此,我们还把某些事情严重的混淆了!中考、高考的设置是为了满足社会发展的需要,其目的是为了使得学生能有一个合理的分流。正由于这类考试的重要性,致使许多人的认识陷入了一个误区,他们以为为了要促进学生发展,在考试中必须要模拟中考、高考的形式,于是,校园内的考试也是忙于搞“鉴别”,“鉴别” 哪些学生适应了现行的教学模式。这样做的结果就是,有的学生只能躺在“低分”上面,无论对于他们的称呼怎样的变化,也改变不了他们受歧视的处境,一大批“没法教”的学生就涌现出来了。不妨大家来看看,2010年冬我校初一年级数学统考的成绩分布图:

在图中,可看到,我校2009年入学的学生的数学刚念了一个学期,在统考中就有60%以上的学生不及格,且几乎有一半学生是严重不及格(即49分以下)。更可怕的是,到了初二时,这情况还会更趋严重。可以设想一下,面对这样的成绩,老师们的心情会是怎样的沮丧?同学们还可能有多少学习信心?难道我们还能允许这种打击一大批的考试方法在校园内继续存在下去?

于是,在2010年入学的学生的数学教学中,我们试行了张肇基老师发明的准模测试法,我们很快的发现,许多先进的教育理念就在校园内的考试中得到落实。不妨看看一些先进的教育理念是怎样的体现在准模测试法的验收之中。

为了尊重学生的个体差异,在考试前要分A、B两卷进行三次分层验收,尽管在要求上分层,但对学生不分类,所以考哪类卷子可由学生自主选择,老师只是提意见供学生参考。譬如,如果学生在A卷中考出了好分数,就要鼓励他在下次验收中考B卷,如果学生应付B卷很困难的话,就建议他在下次验收中考A卷。

“减负” 首先要在精神上给学生减负,而在当前教育体制下,精神负担至重的学生往往是一些既很有上进心,学习不很出色的孩子,他们常为成绩差几分而产生挫折感。实际上,学生的实际学习水平的差异本来就带有一定的模糊性,成绩比别人差几分,学习水平不一定就比别人差,因此在准模测试中,成绩评定都带有一定的模糊性,譬如,在验收中只评及格、良好、三个等级,这样就大大的缓解了学生们的精神负担。

之所以要搞三次验收,这是为了要引入形成性评价的教育思想,学生在评价的过程中的进步总是至高效的,在这过程中,可发现,有许多学困生在师生们帮助下怎样的有了显著的进步,更可喜的,有自觉性的学生在这过程中总是取得更明显的提高,于是,有大批同学登上了“”这个顶峰。

我们明白,在准模测试中,尽管成绩有了明显提高,但这种进步是不会受到一些迷信统考的人士重视。然而,我们相信,只要学生的精神状态改变了,对学习更有信心了,即使我们的教学进度比一般校要快一些,即使我们并不在意统考会考什么题,早晚会在统考中胜人一筹,不妨我们就把初一年级2011年冬的数学统考成绩和2010年冬的初一数学统考成绩相比较一下(如图):

在图中,我们可看到经过准模测试训练的新初一学生的率是上一届初一的12倍,严重不及格率只有老初一的27%,面对这一变化,谁也不得不承认,数学成绩有了飞跃式的进步。(在这里所以不像一般人那样,定85分以上为率,而是定80分以上为率,因为否则的话,更无法了解老初一的较学生的情况。)

尽管实验已初见成效,但我们绝不能因此而满足,必须要清醒的认识到,实验还刚刚起步,这个实验还有待于进一步深入和完善,还须向更高境界挺进,现在我校的实验老师们信心百倍、斗志昂扬,决心在我国中小学数学教育界,率先实现“不让一个学生掉队” 这一个令许多人梦寐以求的理想。

准模测试法对我校来说,是一场“及时雨”,我们全校老师因此从中获得了新的精神养料。现在我们已体会到,如果在学校中真要贯彻“以人为本”的教育思想,首先要对校园内考试的功能有一个全新的认识,我们只有抓住了考试这个牛鼻子,才能自动的调节教师们的努力方向。因此,在校园内必须借准模测试法东风,营造新的考试文化,绝不允许校园内考试只是忙于搞“鉴别” ,我们不能只是强迫学生适应教师所习惯的考试,而是教师的教学手段,特别是考试必须能够适应每位学生的发展,能够促进每!位学生的进步!这不仅是数学教师的责任,也是我们大家必须要争取实现的事情!

最新资讯

- 1 教育部办公厅关于印发2023年中小学 教学用书目录的通知

- 2 心理健康讲座丨居家防疫,做孩子最好的老师

- 3 精彩回顾:新教育《王子微课》课程导师何其钢讲授极简技术支持下的“双减”智慧课堂

- 4 喜报!创新人才教育研究会荣获国家社科基金优秀社科学术社团奖补第一档

- 5 【教师微课展示活动丨听听他们怎么说】第二期:作业设计信息化,减负提质高效率!

- 6 新教育《王子微课》课程导师何其钢邀您观看直播:极简技术支持下的“双减”智慧课堂

- 7 【教师微课展示活动丨听听他们怎么说】第一期:教师信息技术素养提升是关键!

- 8 湖南教育系统多措并举扎实做好疫情防控工作

- 9 保定市博野县教体局“三点发力”,扎实做好微课展示活动

- 10 关于开展2022年度课题申报及新单位会员申请工作的通知

搜索热点

- 1 关于举办“AI赋能创新人才培育与学校特色发展”研修班的通知

- 2 通知丨创新人才教育研究会邀您参加中小学教育创新活动——教师人工智能(AI)微课展示活动

- 3 关于开展2022年度课题申报及新单位会员申请工作的通知

- 4 通知丨创新人才教育研究会邀您参加中小学教育创新活动——教师微课展示活动

- 5 人大附中精品公开课汇总——走进名师课堂(11月)

- 6 人大附中精品公开课汇总——走进名师课堂(10月)

- 7 人大附中精品公开课汇总——走进老师课堂(7月)

- 8 精彩回顾——国家基础教育网络扶贫扶智暨大规模推广双师教学调研会

- 9 双师课堂教学示范课

- 10 双师课堂的那些事儿——广西省上林县三里中学双师教学经验分享

意见反馈

-

* 问题反馈:

-

问题截图:

最多3张

-

*手机号: